Après avoir lu moultes articles concernant le sujet de l’intelligence chez les animaux mais aussi chez les végétaux, et ayant depuis toujours beaucoup de plantes en intérieur et en extérieur, j’ai décidé de vous faire part de mes réflexions au sujet de l’intelligence des plantes qui est plus que méconnue.

Certains régimes alimentaires, qu’ils soient issus d’une mode ou d’une pensée philosophique, préconisent de ne pas manger et/ou d’élever d’animaux pour leurs éviter toute souffrances dues à leur détention. Bien entendu il faut encore se nourrir, donc il ne reste plus qu’à se tourner vers les végétaux.

Ayant personnellement vu comment l’agriculture est généralement faite dans de nombreux pays, je me suis dit que la terre, les animaux y vivant et les plantes n’était pas non plus respectés et que peut-être ces dernières elles aussi souffraient de ce mode d’exploitation. C’est pourquoi j’ai décidé de chercher des réponses à la question : « Les plantes sont-elles intelligentes et souffrent-elles ? ».

Pour y répondre je me suis tournée vers des articles scientifique et notamment vers les recherches de M. Bruno Moulia et M. Stefano Mancuso. Vous trouverez tout en bas de cette pages mes sources et des liens vers celles-ci.

Selon Darwin

Rappelons en une phrase simplifié la théorie sur l’évolution de Charles Darwin.

« L’intelligence c’est agir intelligemment, sans présupposer les moyens par lesquels cette action est réalisée. »

De cette théorie ressort une grande question : « Qu’est-ce qu’agir intelligemment ? »

Selon le dictionnaire Larousse, nous pouvons considérer que l’intelligence est l’aptitude d’un être humain à s’adapter à une situation, à choisir des moyens d’actions en fonction des circonstances. Et si nous remplacions le « d’un être humaine » par « un organisme ».

De part la définition ci-dessus, nous pouvons dire qu’agir intelligemment c’est être capable de : récolter des informations, de traiter ces informations, de prendre des décisions, donc de se souvenir des informations et finalement de pouvoir apprendre.

Vous pourrez voir, en lisant cet article, que les plantes sont en effet capables de ces merveilles que les neuroscientifiques décrivent comme des formes basiques d’intelligence.

L’intelligence des plantes

Commençons par une liste non-exhaustive de comportements l’on retrouve dans le monde végétal et que l’on considère intelligents. (J’entends par « on » autant Monsieur et Madame tout le monde que des neuroscientifiques ou des sociologues.)

Communication:

Les feuilles émettent dans les airs des composés volatils pour avertir leurs voisines d’un danger ou attirer des insectes gardes du corps. Comme des coccinelles pour lutter contre les pucerons.

Les plantes peuvent aussi avertir les autres lorsqu’un prédateur est là. En effet, les acacias sont capables d’émettre des composés assez loin pour prévenir leurs consœurs lorsqu’elles se font manger. Ainsi les autres plantes ont le temps de se rendre indigestes pour ne pas être mangées.

Coopération:

Les racines entrent en coopération avec les champignons, bactéries et vers de terre pour mieux extraire les ressources minérales du sous-sol en sécrétant différentes effluves.

Sociabilité:

Chaque branche perçoit ses voisines et celles des autres plantes et tâche de trouver un équilibre pour laisser les autres avoir de la lumière sans se négliger (à l’exception de certaines plantes très envahissantes).

Proprioception:

Afin de s’élever plus vite et sans faux pas vers la lumière, les arbres perçoivent leur forme et équilibrent leur propre poids.

Entraide:

À travers le réseau des racines des arbres plus âgés, avec l’aide des champignons, les partagent leurs nutriments avec les plus jeunes.

Lucidité:

Les racines se dirigent sans perdre de temps vers les zones les plus riches en nutriments en anticipant les obstacles. (Après nous avons tous nos ratés ou nos lubies. Photo plante pousse dans mur.)

Mémoire:

Les arbres se souviennent parfois plusieurs semaines des dernières bourrasques pour éviter de s’y faire prendre. De plus, par une expérience menée en laboratoire, il a été démontré qu’une plante régulièrement malmenée par une personne avait tendance, après un certain temps, à se recroqueviller à l’approche de celle-ci.

Comme l’on peut le voir, les plantes ont dû développer au fil des millénaires des comportements pour pouvoir affronter les difficultés qu’impose une vie enracinée.

« Chaque plante perçoit en continu son environnement, traite de multiples informations, fait appel à sa propre mémoire afin de prendre la meilleure décision en vue d’améliorer ses chances de survie. Parce que la sélection naturelle agit en premier lieu sur les individus, et arrache, à chaque génération tous ceux qui ne font pas preuve d’un minimum d’intelligence pour survivre. »

Anthony Trewavas, biologiste

Une autre forme d’intelligence

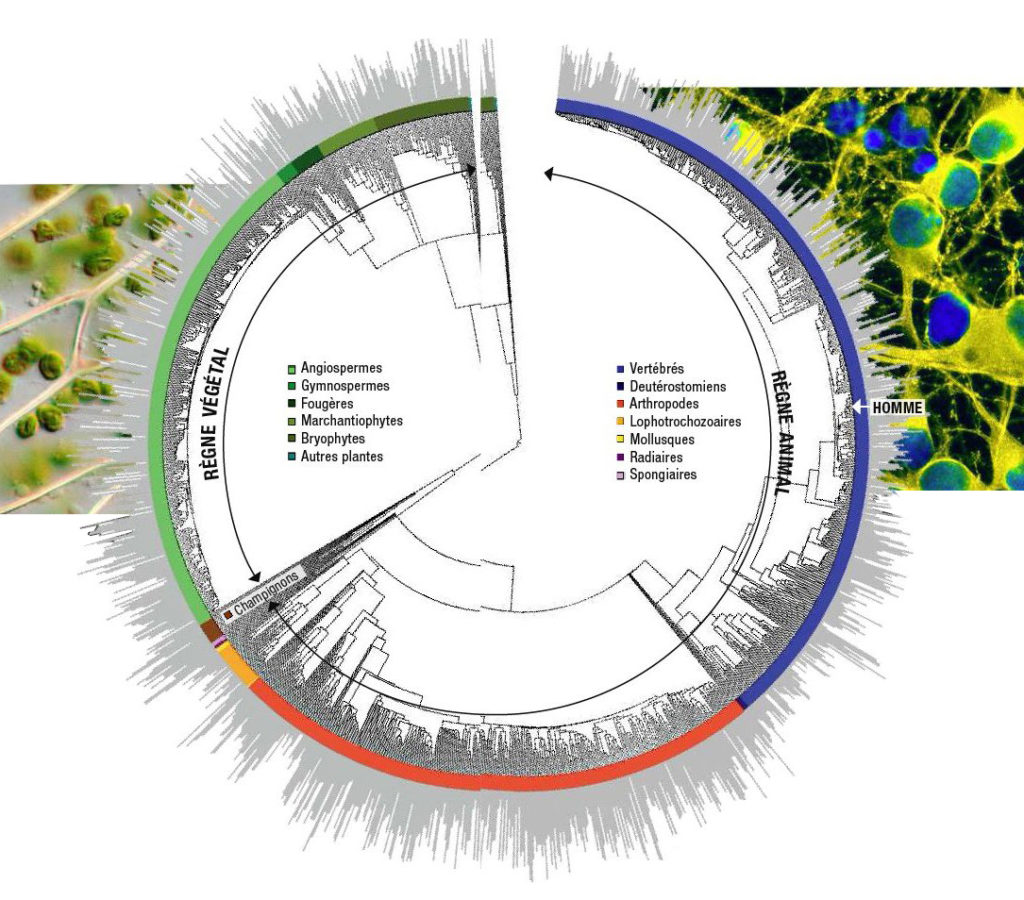

Ci-contre, graphique représentant le nombre de cellules cognitives dans le règne animal et végétal. Source : Rabosky et al., Plus Biology, 2012

Dans le monde végétal, il n’y a pas d’organes. Donc il n’y a pas non plus de cerveau dédié à la cognition. Chez les plantes, c’est l’ensemble des cellules qui perçoivent et traitent l’information. Celles-ci interagissent par des signaux électriques et chimiques.

Tandis que, comme nous le savons bien, chez les animaux les fonctions cognitives sont réalisées par les neurones et les cellules gliales (sauf pour les éponges et les placozoaires). Ces cellules transmettent les informations par voie chimique et/ou électrique et celle-ci est traitée à travers un réseau d’interactions.

Donc, nous pouvons dire que les plantes n’ont certes pas de cerveau, mais elles sont leur propre cerveau. Une autre différence importante est que les plantes gagnent des cellules cognitives avec le temps, alors que nous en perdons.

Pour l’heure nous ne connaissons pas encore suffisamment le fonctionnement des plantes pour être certains de ce qu’un signal chimique ou électrique signifie vraiment. Mais nous savons déjà que certaines molécules chimiques ont le même rôle dans notre cerveau que chez les végétaux.

Système nerveux

Comme dit ci-dessus, le système nerveux des plantes est l’ensemble de ses cellules. Mais nous pouvons tout de même préciser trois interactions principales qui font véhiculer les informations dans une plante.

Premièrement, des racines aux feuilles, les cellules constituant les tissus végétaux acheminent l’eau et les minéraux des racines vers les feuilles. C’est aussi par cette voie que transitent aussi des signaux mécaniques et chimiques.

Deuxièmement, des feuilles aux racines, le phloème, tissu conducteur de la sève, fait circuler les composés résultant de la photosynthèse, comme des glucides, vers les racines. Cela permet aussi de faire circuler des signaux chimiques et électriques comme les prolongations de nos neurones (axones).

Troisièmement, les cellules entre elles communiquent via des milliers de

minuscules canaux répartis sur toute la membrane de la cellule. Ces canaux permettent d’échanger des messages chimiques sous forme de protéines.

Pour le moment nous ne sommes pas certains que les plantes souffrent lorsqu’elles sont blessées. La douleur étant un système de défense et de prévention, il est possible qu’elles possèdent cette fonction aux vues des réactions de certaines plantes lorsqu’une feuille est déchirée.

Une preuve de ce ressenti pourrait être trouvée en prenant le problème dans le sens inverse. C’est-à-dire, ne pas chercher si la plante à mal, mais si celle-ci peut être rendue insensible à des anesthésiants. Et cela a été prouvé par le professeur Frantisek Baluska. Mais ce résultat reste à prendre avec des pincettes. En effet, le changement de réaction de la plante peut être dû à un élément chimique précis qui a interagi avec elle. De plus, le rôle évolutif de la douleur chez les végétaux n’aurait pas réellement de sens puisque ceux-ci peuvent assez facilement se régénérer.

Des choix et des décisions

« Choisir, c’est l’éclair de l’intelligence »

Balzac

Une plante étant tout le temps en interaction avec son environnement et n’ayant pas la possibilité de parti, il lui faut pour survivre analyser son environnement et en tirer le meilleur.

Le professeur Gearge Bassel a mené une expérience où il a étudié la prise de décision d’une graine de germer ou pas.

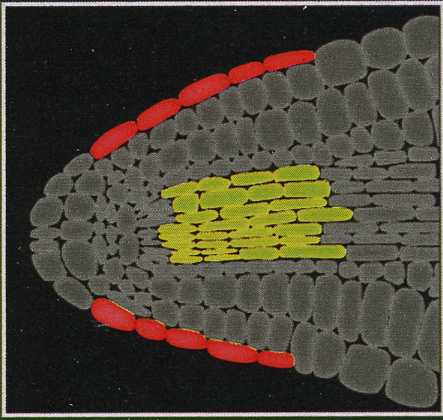

Il en est ressorti que plus il fait froid, plus les cellules en périphérie de la graine produisent l’hormone du sommeil chez les plantes (acide abscissique). Ci-dessous en rouge.

Tandis que les cellules au centre poussent au réveil en produisant une hormone de croissance (la gibbérelline). Ci-dessous en vert.

Et c’est lorsqu’un facteur extérieur fait pencher la balance du côté chaud que la graine décide de germer.

Étape 1:

Redoux durant l’hiver. Le centre de décision, à l’extrémité de la graine demande des informations.

Sur les côtés les acides abscissiques poussent au sommeil. Tandis que le centre pousse au réveil.

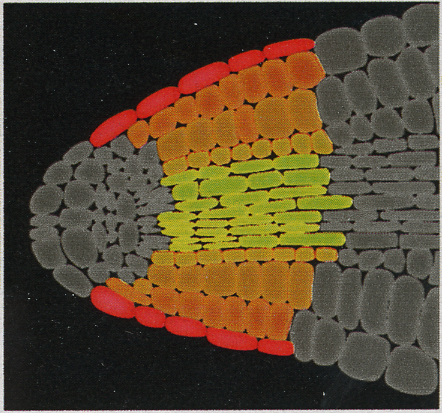

Étape 2 :

Est-ce le printemps ? Le changement de température ressenti par la graine renforce la production de gibbérelline qui se déplace vers les pourtours pour empêcher l’hormone du sommeil de faire son chemin.

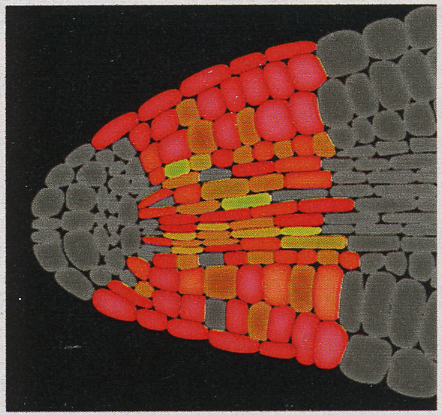

Étape 3:

Ce n’est pas l’heure, la graine ne germera pas.

Conclusion

En conclusion, nous pouvons affirmer que les plantes sont une forme d’intelligence. Tout du moins basiquement pour ce que nous en savons. Mais peut-être que ces drôles d’énergumènes nous réservent encore de belles surprises.

Les plantes ont beau ne pas avoir de cerveau comme nous, elle en possède un qui est l’entièreté de leurs cellules.

Nous avons aussi pu voir qu’elles sont capables de faire des choix et d’apprendre pour mieux survivre.

De nombreux points n’ont pas pu être abordés dans cet article, le but n’étant pas de vous endormir. Je vous invite donc à aller lire les articles complets présents dans les sources.

Et je termine avec des nouvelles questions que cette recherche a suscitées en moi. Maintenant qu’il a été prouvé qu’elles sont intelligentes, je me demande si elles ont conscience de ce qui leur arrive et de leur environnement dans sa globalité. Mais aussi pourquoi ne ferions-nous pas plus attention aux végétaux en nous baladant en forêt ou en les faisant pousser ?

Sources

- L’atlas de botanique poétique de Francis Hallé

- Conférence de Bruno Moulia sur l’usage du mot « intelligence » pour les plantes

- https://www.terraeco.net/plantes-parlent-entre-elles, 52244.html

- https://www.lepoint.fr/societe/l-intelligence-des-arbres-decryptee-par-les-chercheurs-07-03-2019-2298951_23.php

- https://www.consoglobe.com/intelligence-des-plantes-cg

- https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/intelligence/43555

- http://www.georgebassellab.com/

- https://www.science-et-vie.com/

- Science & Vie n 1203, novembre 2017

- Science & Vie n° 1146, mars 2013